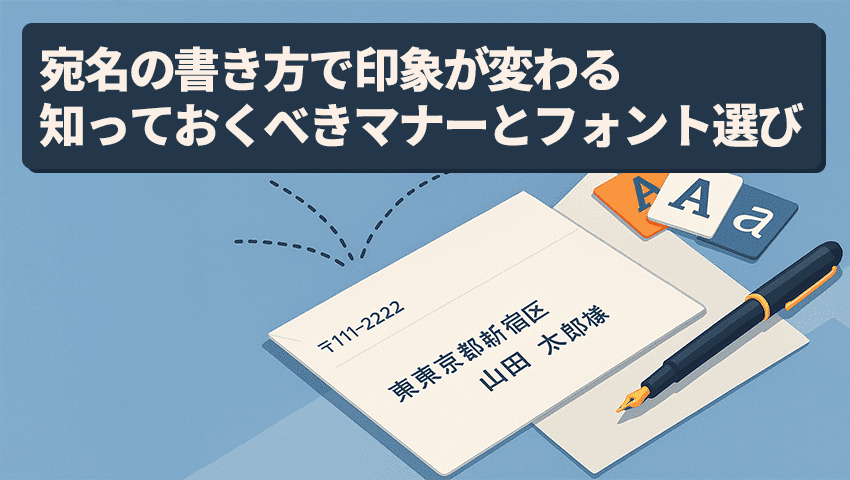

宛名の書き方でDMの印象が変わる!知っておくべきマナーとフォント選び

2025年05月23日

宛名は、受取人が最初に目にする情報であり、書き方ひとつで“読まれるか捨てられるか”が決まることもある重要なポイントです。この記事では、DMの印象を左右する宛名の基本マナーから、フォント選びなどを解説していきます。

目次

DM宛名書き方の基本とポイント

DM(ダイレクトメール)の宛名は、受取人が最初に目にする重要な部分です。宛名の丁寧さは、DM全体の印象を左右し、開封率や反応率にも大きく影響します。

宛名書きで押さえるべき基本ポイント

- 名前と住所は正確に記載することが第一

漢字やカタカナの表記ミス、誤住所は失礼にあたるだけでなく、届かない原因にもなります。 - 敬意を込めた表現を心がける

受取人に対しての敬意が伝わるよう、書き方に丁寧さを持たせることが大切です。 - 統一感のあるフォーマットで整える

フォントやレイアウトを揃えることで、きちんとした印象を与えるとともに、視認性も高まります。 - 親しみやすさを意識する

適切なデザインや文面との連動により、「自分に届いた特別なDM」と感じてもらう工夫が反響率アップにつながります。

DM宛名書き方の基本ルール

宛名は、DMを確実に届けるため、また受取人に不快感を与えないためにも正確さと丁寧さが求められます。ここでは、DM宛名の基本的なルールを3つの観点から解説します。

1. 名前は正確に、継承にも注意する

- 姓名の漢字やカナの表記ミスは、失礼にあたります。

- 個人宛てには「様」、法人や部署宛てには「御中」など、正しい敬称の使い分けを意識しましょう。

- 役職がある場合は「部長 御中」「〇〇課 〇〇様」などと記載するとより丁寧です。

2. 住所は細部まで正しく記載する

- 番地や建物名・部屋番号まで省略せずに記載するのが基本です。

- 曖昧な住所や誤表記は、未着・遅延・返送の原因になります。

3. 読みやすく、整った表記を心がける

- 宛名は印刷でも手書きでも、文字の明瞭さが第一。

- 手書きなら丁寧な字で、印字なら読みやすいフォントで統一感を出しましょう。

- 会社名や役職名も併記することで、信頼感やビジネスマナーが伝わります。

住所の書き方

DMを正しく届けるには、住所の記載ミスをしないことが必須事項です。小さな誤記が配達の遅延や未着につながるため、以下の点に注意して記載しましょう。

正しい住所記載の順序

住所は以下の順番で、「丁目」や「番地」は略さずに記載しましょう。

都道府県→市区町村→町名・丁目・番地→建物名・部屋番号

建物名や部屋番号を省略しない

- マンション名やアパート名、部屋番号の省略や表記ミスは配達ミスの原因になります。

- 特に似たような建物名があるエリアでは、正確な名称表記が必須です。

郵便番号の位置と記載ルール

- 郵便番号は、宛名ブロックの最上部に、ハイフン付きで記載するのが一般的です(例:000-0000)。

- 数字は半角で統一し、郵便番号と住所との間には適度な余白を設けると読みやすくなります。

敬称の使い方

宛名に正しい敬称を使うことは、DMに対する信頼感や丁寧さを伝える基本マナーです。相手への敬意が伝わることで、DMの印象が良くなり、反応率の向上にもつながります。

個人宛:基本は「様」

- 個人に対しては、名前の後に「様」をつけるのが基本です。

例:鈴木 太郎 様

- 役職名がつく場合も、個人名を記載するなら「様」を使います。

例:株式会社〇〇 営業部 課長 鈴木 太郎 様

企業や部署宛:「御中」を使う

- 法人や部署に宛てる場合は、「御中」を使用します。

例:株式会社〇〇 御中

例:株式会社〇〇 営業部 御中

役職宛ての書き方

- 氏名が不明で、役職に対して送る場合も「御中」を用います。

例:〇〇株式会社 人事部 採用ご担当者 御中

郵便番号の書き方

郵便番号は、DMを確実かつスムーズに届けるための重要な情報です。宛名の中でも配送効率に直結する要素のため、正確に記載し、見やすくレイアウトすることが求められます。

記載位置と形式

-

郵便番号は、宛名ブロックの最上部に記載するのが基本です。

-

例:〒123-4567(※ハイフン付きで7桁を半角数字で記入)

-

郵便番号があることで、郵便局が迅速にエリアを特定し、配達がスムーズになります。

視認性とデザインの工夫

-

郵便番号の周囲には適度な余白を確保し、他の情報と混在しないように配置しましょう。

-

宛名との距離を適切にとることで、全体のレイアウトが整い、視覚的な印象もアップします。

DMの反響率を高める宛名書き方のコツ

名前の正確性を徹底する

-

漢字やカタカナの誤記は、失礼にあたるだけでなく、「雑に扱われた」と感じさせてしまいます。

-

宛名リストは事前に丁寧に確認・校正しましょう。

-

特に役職名や肩書きのある相手の場合は、フルネーム+敬称の組み合わせが効果的です。

丁寧さ・特別感を演出する

-

「様」「御中」など適切な敬称を使い、丁寧な印象を与えましょう。

-

相手との関係性や地位に応じて、書き方を微調整することで、一律でない“あなた宛て”のDMとして受け取られやすくなります。

視覚的に読みやすく整える

-

フォントは可読性の高いもの(明朝体・ゴシック体など)を選び、文字サイズにも配慮しましょう。

-

宛名が見づらいと、それだけで読む意欲がそがれる恐れがあります。

-

手書きできる場合は、温かみや真剣さを伝える手段として非常に効果的です。1通ずつでなくとも、「部分的に手書きにする」といった工夫も有効です。

手書き風フォントを利用するメリット

宛名に手書き風フォントを取り入れることで、機械的な印象を和らげ、より感情に訴えるDMを作成することができます。以下の3つのメリットから、その有効性が見えてきます。

1. 温かみと丁寧さを伝えられる

手書き風フォントは、印刷物でありながら「心を込めて作成した」という印象を与えることができる表現手法です。受取人にとって、無機質なフォントよりも親しみやすく、丁寧な印象を持ってもらいやすくなります。その結果、開封率や反応率の向上が期待できます。

2. 「自分に届いた感」が強まり特別感を演出できる

大量に送られるDMの中で、手書き風の宛名は視覚的に際立ちます。特にフォントのタッチが自然なものであれば、**「自分だけに向けられたメッセージ」**という特別感を受取人に抱かせることができます。これにより、DM本文への興味も高まりやすくなります。

3. ブランドの個性を引き立てる

柔らかさ・親しみ・人間らしさといったイメージは、ブランドの世界観やトーン&マナーに合致していれば強い訴求力になります。たとえば、美容・教育・地域密着型サービスなど、「信頼」と「温もり」が重視される分野では、手書き風フォントは特に相性が良い表現方法です。

DM宛名書きにおすすめのフォント

DMの宛名に使用するフォントは、視認性と印象の両方に大きく関わる重要な要素です。適切なフォントを選ぶことで、受取人にとって読みやすく、かつ信頼感のあるDMに仕上がります。

フォントの分類と特徴

セリフ体(明朝体)

端に装飾(“うろこ”)がある伝統的なフォント。落ち着きや格式、フォーマルさを表現できます。

例:明朝体、游明朝体

サンセリフ体(ゴシック体)

装飾が少なく、線が均一なフォント。親しみやすさや現代的な印象を与えるのに適しています。

例:Helvetica、Arial、游ゴシック

フォント選びのポイント

-

フォーマルなDM(BtoB、高価格帯商材)には明朝体などセリフ体が適しています。

-

柔らかさや親しみやすさを出したいDM(店舗案内、個人向け販促など)にはサンセリフ体がおすすめです。

-

ブランドイメージに合ったトーンを意識して選ぶことで、視覚的な統一感と訴求力が生まれます。

適切なフォントサイズ

-

推奨サイズは12〜14pt程度(印刷物の読みやすさ基準)

-

小さすぎると視認性が下がり、大きすぎると不格好な印象になることもあるため注意が必要です。

おすすめのフォント

【セリフ体(明朝体)】

- 游明朝体(Yu Mincho)

Windows標準搭載。角ばっており可読性が高く、封筒・はがき印字に向いている。

- MS 明朝

視認性がやや低く、宛名にはあまり向かないが、本文には適している。

【サンセリフ体(ゴシック体)】

- 游ゴシック(Yu Gothic)

現代的でスッキリした印象。デザイン性を少し持たせたい場合に最適。

- MS ゴシック

Windows標準。郵便物の宛名にも多く使われており、読みやすさ・実用性◎。

- メイリオ(Meiryo)

太めで文字が詰まりにくく、小さな宛名ラベルでも視認性が高い。柔らかい印象もあり。

【手書き風フォント】

- ヒラギノ行書(Hiragino Gyosho)

美しい筆致でフォーマル感も残しつつ温かみのある表現が可能。

- たぬき油性マジック(フリー)

親しみやすく、宛名ラベルやカジュアルな案内状に好相性。

【フォントに迷ったら】

フォントに迷ったら「游明朝体」や「游ゴシック体」を使用すると良いでしょう。どちらもモダンで視認性が高く、業種・用途を問わずに使用できる万能なフォントです。

印字の位置と余白

DMの宛名印字では、フォント選びと並んで“どこに・どれくらいの余白で配置するか”が、印象や可読性に大きく影響します。宛名が読みやすく整っているだけで、DM全体の印象がぐっと引き締まります。

適切な配置バランスを意識する

-

宛名は、用紙の中央や上寄りに配置するのが一般的です。

-

ただし、はがき・封筒のサイズやレイアウトに応じて調整し、不自然に偏った配置にならないよう注意しましょう。

-

郵便番号・住所・名前を縦に揃えることで、読み手が情報をスムーズに認識できます。

上下左右の余白を確保する

-

宛名の周囲には適度な余白を取ることで、文字が窮屈に見えず、視線が自然に集まります。

-

特に、宛名と他の要素(社名、ロゴ、キャンペーンコピーなど)との距離感が近すぎると雑然とした印象になるため、意識的にスペースを保ちましょう。

-

一方で、余白が大きすぎても「情報が少ない」「間延びしている」と感じさせる可能性があるため、バランスが肝心です。

フォントサイズでメリハリをつける

-

受取人の名前は宛名の中で最も重要な情報です。文字サイズをやや大きめに設定し、視覚的に強調すると印象に残りやすくなります。

-

住所や郵便番号は名前よりやや小さめでも構いませんが、全体のフォントサイズに一貫性があることが前提です。

最後に

DMの成功は、受取人にとって魅力的な内容であることと、正確な宛名書きに大きく依存しています。宛名は、受取人の個人を尊重する第一歩となるため、心を込めて丁寧に書く必要があります。ぜひ今回のポイントを活かし、より効果的なDM施策に取り組んでみてください。